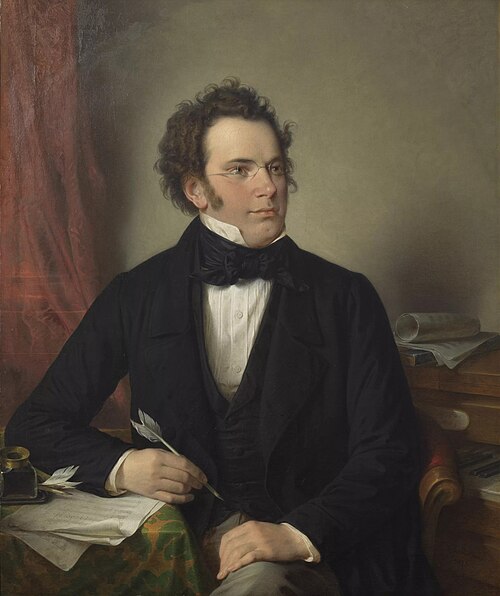

「フランツ・ペーター・シューベルト(Franz Peter Schubert、1797年1月31日 – 1828年11月19日、オーストリア)」

シューベルトは、わずか31年の生涯で約1000曲もの作品を作曲しました。その中には600曲以上の歌曲(リート)が含まれており、歌曲の分野で特に多作であったことから「歌曲の王」と呼ばれています。

しかし、シューベルトの作品は歌曲に止まらず、交響曲、ピアノ曲、室内楽、宗教音楽、オペラ等々ほぼすべての音楽ジャンルに及び、各々の分野で素晴らしい作品を数多く残し、音楽史に大きな足跡を残しました。

この膨大な作品の中でも、一番有名で親しまれているのは、1822年に作曲された交響曲第7番ロ短調D759「未完成」ではないでしょうか?

そもそも、この交響曲が「未完成」と呼ばれているのは、2つの楽章しか完成しておらず、本来の4楽章構成である交響曲として未完成のまま終わっているからです。(この交響曲を「未完成(unfinished)」という愛称で呼ぶのは世界共通のことです。念のため)

今では世界中で演奏されている名曲ですから、皆さんも一度はお聴きになったことがあると思いますが、なぜ未完成に終わってしまったのかを巡って昔から議論されてきました。

そのうちの有力な説を以下に紹介しましょう。

- 最初の2楽章までがあまりに美しく、まとまりがあったので、書きかけた第3楽章が先行楽章ほどの質の高さを持っていないことに気づき断念した。

- 第3楽章のトリオ主題が、ベートーヴェンの交響曲第2番のそれに酷似していることに気づき断念した。

- 当時、多くの曲を書き、未完成のままにしている作品も多いシューベルトにとって、この曲も多くのうちの一つ。そのうち書こうと思っているうちにそのままになってしまった。

- 第1、第2楽章ともに3拍子で、次の第3楽章も同じ拍子であることに困難を感じた。

- より高い収入につながりそうだったピアノ曲「さすらい人幻想曲」を書きあげるために、この曲の完成を放棄した。

等々が挙げられますが、シューベルト自身の証言が残っていない以上、どれが正解に近いとか遠いとか判断することはできませんが「未完成のままにしている作品がシューベルトに多い」ということに注目してさらに調べてみました。

シューベルトは、交響曲に限って言うと、番号付きの交響曲としては第1から第8までしか残していませんが、実は14曲の作曲を試み、そのうち6曲が未完成に終わっているのです。

シューベルトの「未完成交響曲」は1つだけでなく、6つもあるのです。

当時、作曲を試みても半数近くが完成に至らないということが普通の状態になっていたとすれば、交響曲第7番「未完成」もそうしたものの一つで、いずれ続きを書こうとしてそのままになってしまったという可能性が実態に近いような気もしますが、皆さんどう思われますか?

むしろ、問うべきは「何故、完成できなくなったか」であるかもしれません。

当時の作曲家(ポストベートーヴェン世代の作曲家)にとって、交響曲の作曲をすると言うことは、どうしても「完璧とも言うべき素晴らしい交響曲を残したベートーヴェンの後に交響曲を作ると言うことの意味」を考えざるを得ず、その壁は高く分厚く、なかなか乗り越えることができなかったようです。

シューベルトもその一人として、ベートーヴェンのプレッシャーを感じてなかなか納得できる作品を生み出せず、未完成が増えたのかもしれません。

シューベルトは、ベートーヴェンの死後20か月後に死亡し、自分が死んだら「ベートーヴェンの墓の隣に葬って欲しい」と希望したくらい尊敬していましたから、人一倍ベートーヴェンの壁は高かったのではないでしょうか。