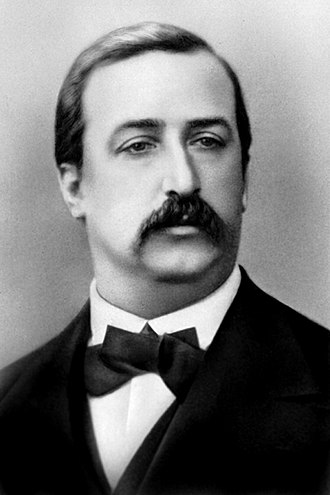

「アレクサンドル・ポルフィーリエヴィチ・ボロディン(Alexander Porfiryevich Borodin,1833年-1887年,ロシア)」

どこからともなく聞こえてきたクラシック音楽に、「あっ、聴いたことがある」と思っても、なかなか題名や作曲者が出てこないと言う経験は、誰もがお持ちでしょう。

そんな曲目の一つに、ボロディン作曲「だったん人の踊り」が挙げられるのではないかと思います。※正確には、オペラ「イーゴリ公」の第2幕に含まれる曲。

この曲は、異国情緒あふれたロマンティックなメロディーと、ダイナミックなリズムによる適度な派手さを持ち、演奏時間も11~13分ということなので、形式ばらないオーケストラ名曲コンサートや、アマチュア、ジュニアフィルなどの演奏会の曲目にうってつけなのでしょう。

よく聴く機会はあるけど、曲名や作曲者の認知度は低いという典型的な曲の一つです。

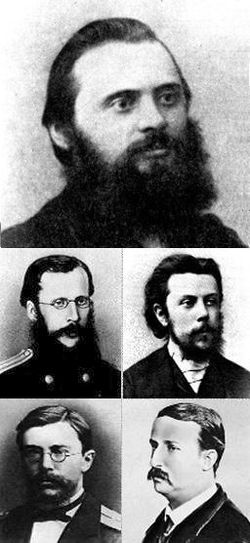

この曲の作曲者のボロディンは、19世紀後半のロシアで民族主義的な芸術音楽の創造を志向した作曲家集団「ロシア5人組」の一人です。

この音楽集団5人の内1人を除いて、彼らの専門は音楽家ではなく、他に正規の職業を持った人たちであり、ボロディンも医者兼化学者として収入を得ており、自身でも「日曜作曲家」と自称していたそうです。

私も最近までは、ボロディンの作曲家としての位置づけは、医者の仕事の片手間にやる趣味に近いものと思っていたのですが、彼の作品である、交響曲第2番ロ短調、弦楽四重奏曲第2番ニ長調を知るに至って、考えが全く変わりました。これだけ素晴らしい作品を作曲するのはとても片手間ではできない、むしろ医者の仕事の方が片手間ではなかったのか、という風に180度変わりました。

交響曲2番については、有名な音楽評論家は「ロシアで19世紀にチャイコフスキー以外の作曲家が書いた交響曲の有名曲はこの曲ただ一曲にすぎない」と絶賛していますし、弦楽四重奏曲第2番もその第3楽章のアンダンテはノッツルノ(夜想曲)と名付けられ、民俗的抒情性が端的に表されたものとして単独で変奏演奏されることもあるくらい美しい曲です。

そして今までほとんど知らなかったボロディンの生涯に興味が湧き、詳しく調べてみました。

もともと医科大学を卒業したボロディンは更に化学の分野に進み、この分野でも博士号を取得しています。

そして今回初めて知ったのですが、化学の分野で大変重要な反応をいくつも発見しているのです。そのうちの一つは化学を学ぶものなら知らない人間はいないともいえる「アルドール縮合反応」です。

詳細はともかく炭素を次々に結合させることができるこの反応は、プラスティック合成にいたる道筋を開く当時としては画期的な発見です。

とても作曲の片手間にできる仕事ではありません。しかも化学、医学の他に教育者としても大きな存在だったようで、女子医科大学創立に向けて重要なメンバーとなり、この実現に努力したと言われています。どうも、作曲活動はこれら化学、医学の研究、教育活動の合間に行うことを余儀なくされたようですが、そのわずかな時間を惜しんで作曲に打ち込み、先に述べた交響曲や室内楽の傑作を発表していったのです。

私が以前に思っていたように、何が片手間ということではなく、化学、医学の研究と教育、および作曲という人生の3つの分野に分け隔てなく打ち込み、全ての分野で比類のない功績を挙げたまさにスーパースターです。

今の時代でも、理系出身でピアニスト/作曲家/Youtuberとマルチに活躍されている素晴らしい方もいらっしゃいますが、ボロディンが今の時代にいたら、大変な人気者になっていたかもしれませんね。