1859年の横浜開港後、イギリス、アメリカ、フランスなど様々な国から多くの外国人が横浜の居留地に移り住んできました。

生活に必要なものは色々とある中で、宗教的ニーズを満たすための「教会」もその一つでしょう。しかも、教会は単にミサや礼拝をするだけでなく、居留民のコミュニティの中心的な役割を果たすことも期待されますから、そのニーズは高く、開港3年後の1862年には早くも、横浜最初の教会「横浜天主堂(カトリック)」が建設されました。その後すぐにプロテスタント系の教会も設立されて、居留民の宗教活動を支えていくことになりました。

さて、教会という器が整ったとすれば、次に必要になるものは何でしょう?

居留民達は結論として、彼らの祖国にある教会と同じように、器を華麗に輝かせ真に有効な場として盛り上げるため、パイプオルガンを設置しようということになったようです。そして、1871年には、横浜港に1台のパイプオルガンを載せた蒸気船が到着することになります。

横浜が日本最初の開港場になった時点で、日本最初のパイプオルガンの設置は必然的に横浜になることが運命づけられていたと言えます。1871年の日本最初のパイプオルガンは、当時山下町(中華街朱雀門近く)にあった、横浜クライスト・チャーチがアメリカに発注したものでした。この時のものは、設置する会堂に比べ大きすぎたようで、散々てこずった末に収めたそうですが、会堂の広さに見合わない大音量が時として耳障りなほどだったそうです。

なお、この時の設置や修理に携わった外国人技術者のもとで、日本人「西川虎吉」が助手として働き、技術者としての腕を磨き1880年には「西川風琴製造所」を設立、そして1884年には初の国産オルガンの製作に成功したことは、以前このブログの「横浜・音楽はじめて物語②」で紹介した通りです。

2つ目のイギリス製のパイプオルガンは当時大桟橋近くにあった、横浜ユニオン・チャーチの会堂に1890年に設置されました。この楽器は会堂との相性もよく、響きも良好で、礼拝以外にも音楽会でも使われたようです。

3つ目のパイプオルガンは、1906年、横浜天主堂が山下町から山手の丘の上に移転するに伴い新しい会堂にフランス製のパイプオルガンが設置されました。

その間、1901年には横浜クライスト・チャーチはパイプオルガンと共に山手の新会堂に移り、横浜ユニオン・チャーチも1910年には山手のフェリス女学院の敷地の一部に移りましたから、1910年以降明治期の横浜の3つの重要なパイプオルガンはすべて山手の丘の上に並んだことになります。

山手はこのようにしてパイプオルガンの丘となり、讃美歌と共に、バッハ、ヘンデル、ハイドン、メンデルスゾーンのオラトリオが鳴り響いていたと思いますが、残念ながら1923年の関東大震災により3つのパイプオルガン全ては聖堂と共に灰燼に帰すことになります。

現在、横浜クライスト・チャーチは横浜山手聖公会として、横浜ユニオン・チャーチは2004年に新たな教会堂と共に再建され、横浜天主堂はカトリック山手教会として、今でも山手の丘に並んでいます。

横浜洋館巡りの際は、是非この3教会巡りも加えて頂いたら良いかと思います。

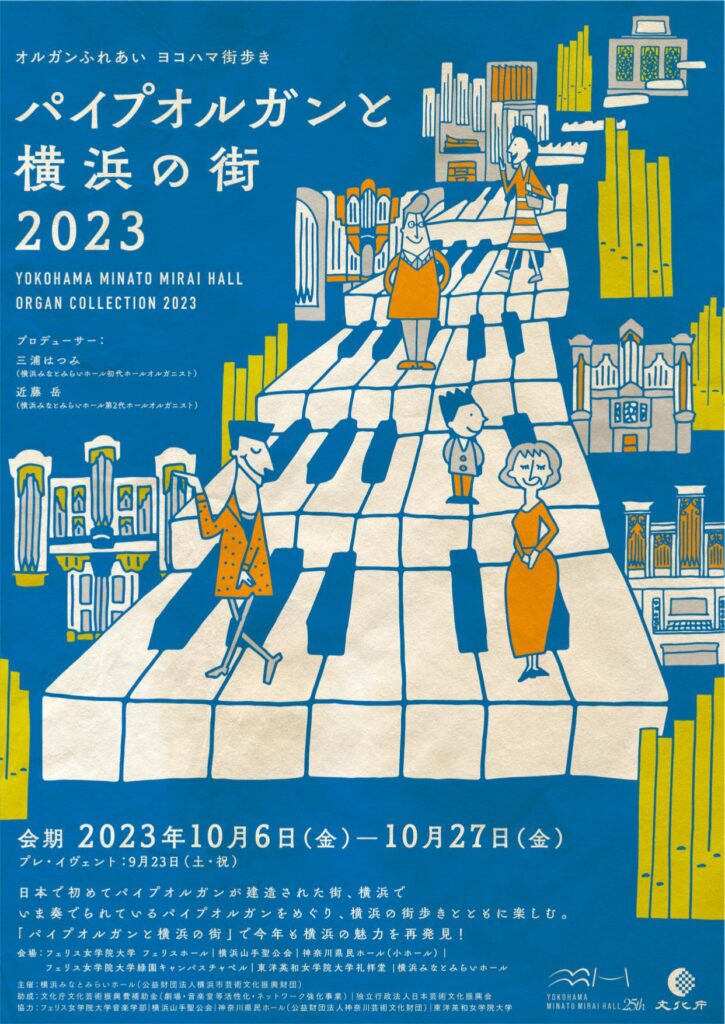

また、日本で初めてパイプオルガンが設置された横浜ならではのコンサート企画として、2019年より「パイプオルガンと横浜の街」というコンサートが実施されています。市内や教会、ミッションスクール、コンサートホールに点在する各々個性的なパイプオルガンの音色を巡り、同時に横浜の街の魅力も発見できるような回遊式のコンサートです。毎年秋には開催されるようですから、皆さんもご興味あれば参加されてはいかがでしょうか?