木山音楽教室には、絶対音感を身に付けるための「絶対音感/ソルフェージュクラス」があります。

絶対音感に関するトリビアとしてよく言われるのが、

・一般的に絶対音感を身に付ける時期は、6歳未満まで

・絶対音感はヨーロッパやアメリカではめったに見られず、中国やベトナムでははるかに多く見られる

というものです。

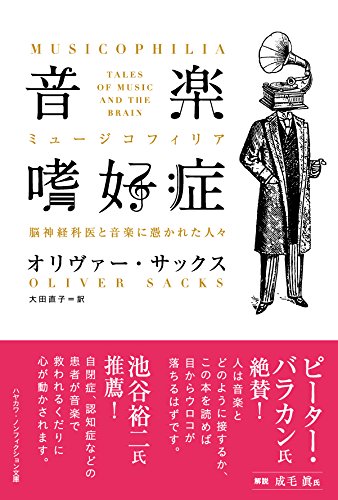

最近読んだ本の中に、偶然これらに関連した興味深い情報があったので以下紹介します。

この本の中に、中国北京の中央音楽学校の生徒と、ニューヨークのイーストマン音楽学校の生徒を母集団として、音楽訓練を開始した時期と絶対音感を獲得した割合を比較した調査結果が載っていました。

この表から、色々なことが解ります。

・明らかに、中国人グループの方が、教育開始時期によらずアメリカ人グループより絶対音感獲得割合が高いこと

・アメリカ人グループに顕著にみられるように、絶対音感の発達にとって決定的に重要な期間は8歳より前にあるということ

ここだけ見ても、冒頭で述べた絶対音感のトリビアは、ほぼ正しいことを言っていることが解ります。(ベトナムについて当てはまるのかは、後述します)

更にこのデータを深読みすれば、両グループ共に、音楽教育を始めた時期が早ければ早いほど絶対音感獲得割合が高い。と言うことは、全ての幼児が絶対音感を獲得する潜在能力を持っている可能性が有り、絶対音感は遺伝的なものではない可能性が高いことを意味しています。

つまり絶対音感は誰でも身に付けることが出来るものであり、後天的な音楽環境に大きく左右されることが強く示唆されるので、できるだけ早い時期から(2歳くらい)、体系的な絶対音感訓練を始めることが大事であると言えるでしょう。

木山音楽教室の「絶対音感クラス」の生徒さんも、絶対音感を獲得する日が来るのを信じて、訓練頑張ってください。

でも何故、中国人の絶対音感割合が高いのでしょう?

それは、その言語的背景に有ります。中国語というのは、ある単語を発する時どういうピッチで発音されるかが極めて重要な言語で、ピッチが違うと意味が異なってしまう場合も有ります。

例えば、「マー」という音の単語を、高く平坦な調子で言うと「母」という意味になり、少し低い音から入り下降してから上昇すると「馬」という意味になるそうです。

このようにピッチの変化によって言葉の意味を区別する言語を「声調言語」と言い、中国語の他に、ベトナム語、タイ語、クロアチア語等が有ります。

こうした言語を身に付けるには、小さい時から常に音のピッチに注意を払い、集中して聞く必要がありますから、絶対音感を獲得する可能性も高いと考えられています。

ベトナム語も声調言語のグループなので、絶対音感獲得割合が高くなっていたのですね。

残念ながら、日本語は英語、フランス語と同様「非声調言語」のグループなので、言語環境からの絶対音感獲得の有利性は有りません。

以上、ポイントをまとめると、

・絶対音感は遺伝ではない可能性が高く、どの国であろうと、乳幼児はもともと絶対音感を獲得する潜在能力は持っていると推定される

・特に、中国やベトナムのような声調言語の国では、音のピッチにしっかり注意を払うので、言語の習得と共に絶対音感の能力の保持と強化がされ、絶対音感が身に付きやすい

・残念ながら、日本、アメリカ、フランスのような非声調言語の国では、言語の習得は絶対音感の能力を抑制する方向に働くので、そのままでは能力が消滅してしまう

・日本人にとって、せっかくの絶対音感の潜在能力を消滅させないためには、8歳より前からの訓練は不可欠となります。

堅い話が続いたので、最後にクイズを一つ。

「音楽家の中でもモーツアルトが絶対音感を持っていたことは有名ですが、現代に蘇って、木山音楽教室の絶対音感クラスの幼稚園児と絶対音感テストをしたら、どっちが勝つでしょう?」

ヒントは「現代に蘇って」です。

解答は「圧倒的に、木山音楽教室の幼稚園児の勝利」です。

なぜなら、現在は絶対音感の標準ピッチとして、1939年に正式に、中央C(音名ド)のすぐ上のA名(音名ラ)を440ヘルツと定めています。

それ以前の時代は標準ピッチというものがなく、時代、国によって異なっていたのです。

ちなみにモーツアルトの時代のA音は半音低い432ヘルツであったことがわかっています。つまりモーツアルトには現在のラ(440ヘルツ)の音が半音高いシ♭に聴こえますから、現代の絶対音感テストでの音名当てでは常に半音高い音名を言うので間違いと判定され、幼稚園児の勝利になるというわけです。(あくまでクイズですよ)