過去に私の大きな勘違いから、偶然「横浜・音楽はじめて」を知ったことが2つあります。今回は、その2つを紹介しましょう。

一つ目は、現在「港の見える丘公園」の近くにある「山手ゲーテ座」についてです。

ここには、芝居やコンサートのできる小さな(客席数100)ホールが付随しています。

私はてっきり、ゲーテ座のゲーテは、ドイツの文豪ヴォルフガング・フォン・ゲーテに由来するものであり、劇作家でもあった彼の芝居を主にここのホールで上演することが多いので命名したのかなと勝手に思ってました。

すると、数年前のある時、「ゲーテ」とは英語で、陽気、愉快、お祭り騒ぎ等々を意味する

「GAIETY」の発音の日本語表記であって、文豪ゲーテとは全く関係ないことを知りびっくりしました。

確かに「GAIETY」はネイティブな発音だと「ゲイエティ→ゲーテ」と聞こえます。そもそもゲーテ座は、1870年、現在の山下町(「人形の館」辺り)に、居留地に住む人々の芝居や音楽の演奏会場等々ための多目的ホールとして建設された「THE GAIETY THEATRE」(本町通ゲーテ座)がルーツです。そこが手狭になりより広い場所を求めて1885年現在の場所に、地上2階建て、地下1階に350人収容のホールを有するパブリックホールとして建設されました。

20世紀になって、東京に有楽座や帝国劇場ができるまでは、横浜のゲーテ座が日本で唯一の西洋劇場だったので、東京からわざわざ泊りで来る人もいたそうです。観客には居留地に住む外国人以外にも、滝廉太郎、芥川龍之介、大佛次郎といった有名人も訪れたそうで、明治、大正期の我が国の文化に大きな影響を与えたと言われています。

そして、このゲーテ座にも「横浜音楽はじめて」がありました。

それは、設立早々の1871年に開催された「室内楽演奏会」が、日本初の室内楽に特化した演奏会だったそうです。メインプログラムは、ハイドンのピアノ三重奏曲第1番であったことが記録に残っています。

残念ながら、1923年の関東大震災によりゲーテ座は崩壊してしまい、その後再建されませんでした。

しかし、1980年になって、学校法人岩崎学園が服飾関係の資料を展示する岩崎博物館を建設した際、その敷地の一部がゲーテ座の跡地に跨っていたことから、地下1階にホールを設け、「山手ゲーテ座」と名付けて現在に至っています。

二つ目の勘違いは、「ヨコハマ・ワーグナー祭」です。

よく、横浜でのイベントを調べるのにインターネットを利用しますが、時々「ヨコハマ・ワーグナー祭」のお知らせも目にしていました。しかしワーグナーをドイツの楽劇王リヒアルト・ワーグナーと思い込んだ私はそれほど興味を持たず、内容もよく見ないでスルーしていました。

しかし、毎年1月近くになると掲載されるので、横浜とワーグナーはあまり関係ないのにと思い、内容を読むと、ワーグナーはワーグナーでも、リヒアルトではなくクリスチャン・ワーグナーで、横浜が開港間もない時にやってきた音楽家のことだとあるので、びっくりです。

確かに、この音楽祭のキャッチコピーには「バイロイトでワーグナーが活躍したころ、洋楽黎明期のヨコハマにも、もう一人のワーグナーがいた。喝采!!ヨコハマのワーグナー」とあります。

早速、クリスチャン・ワーグナーについて調べてみました。彼は、1872年53歳の時に、香港から横浜に来ました。来日以来、居留地内で管楽器と弦楽器を教授し、ピアノ、その他の楽器の修理や販売を行い、自身はフルートやヴァイオリンの演奏を披露していたそうです。やがて、横浜の同好の人たちとアンサンブルを組んで前述したゲーテ座でコンサートを開催したり、オーケストラを作ったり、横浜の西洋音楽の発展に大いに寄与しました。

そうした活動の中、本人は時々は東京に出向いて精養軒で有料演奏会を開催したりと、後半生をプロの音楽家として大活躍したそうです。

「横浜音楽はじめて」という意味で言うなら、クリスチャン・ワーグナーこそが、「日本に来た外国人で、音楽を職業とした初めてのプロの音楽家」と言えます。

彼は、1891年1月10日、横浜の根岸で没し、横浜山手の外人墓地で眠っています。横浜の音楽文化協会では彼の功績をたたえて、1989年1月10日を第1回目として、毎年「ヨコハマ・ワ

ーグナー祭」を開催するようになりました。

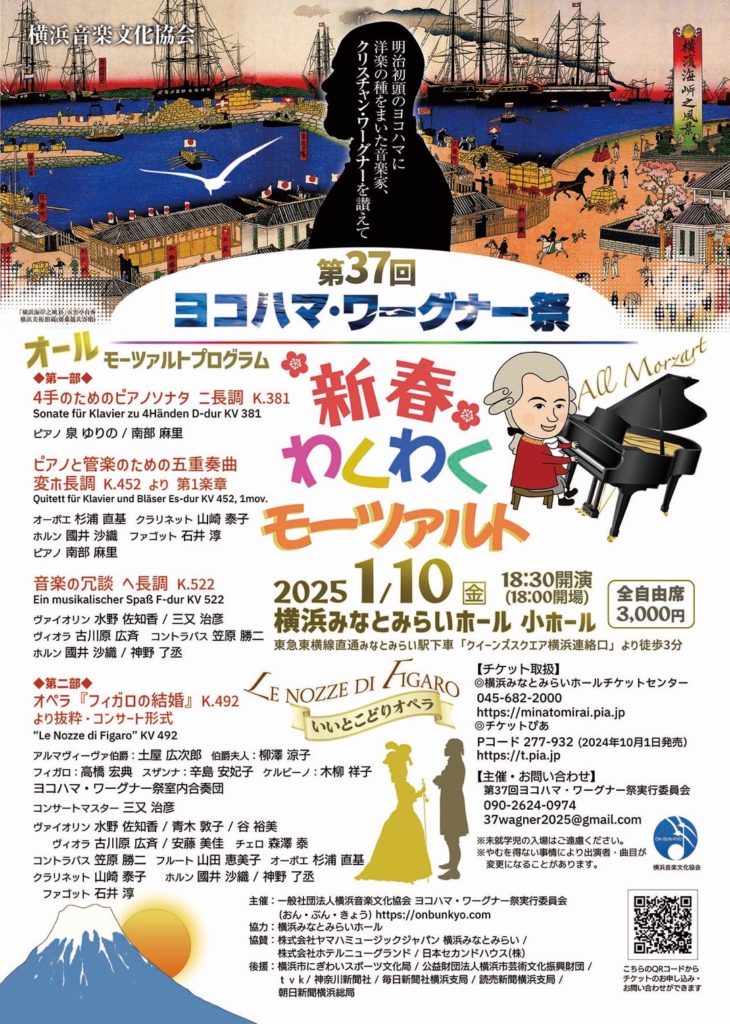

2025年の今年も、1月10日に「第37回:ヨコハマ・ワーグナー祭」が、オールモーツアルトプログラムで盛大に行われました。

来年の1月には、木山音楽教室の皆さんも誘い合って、「ヨコハマ・ワーグナー祭」に行ってみませんか?